Berlin. Mit Blick auf die Nutzung digitaler Anwendungen im Praxisalltag stellt die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten ein positives Zeugnis aus: Sie hätten in den vergangenen Jahren „enorme Anstrengungen“ unternommen, um diese in ihren Alltag zu integrieren. Heute kommuniziere mehr als die Hälfte der Praxen „überwiegend digital“ mit ihren Patientinnen und Patienten, und auch die kollegiale Kommunikation finde immer öfter papierlos statt, lobte KBV-Vorstandsmitglied Dr. Sibylle Steiner am Mittwoch (15. Oktober) mit der Vorlage des aktuellen „PraxisBarometers Digitalisierung“.

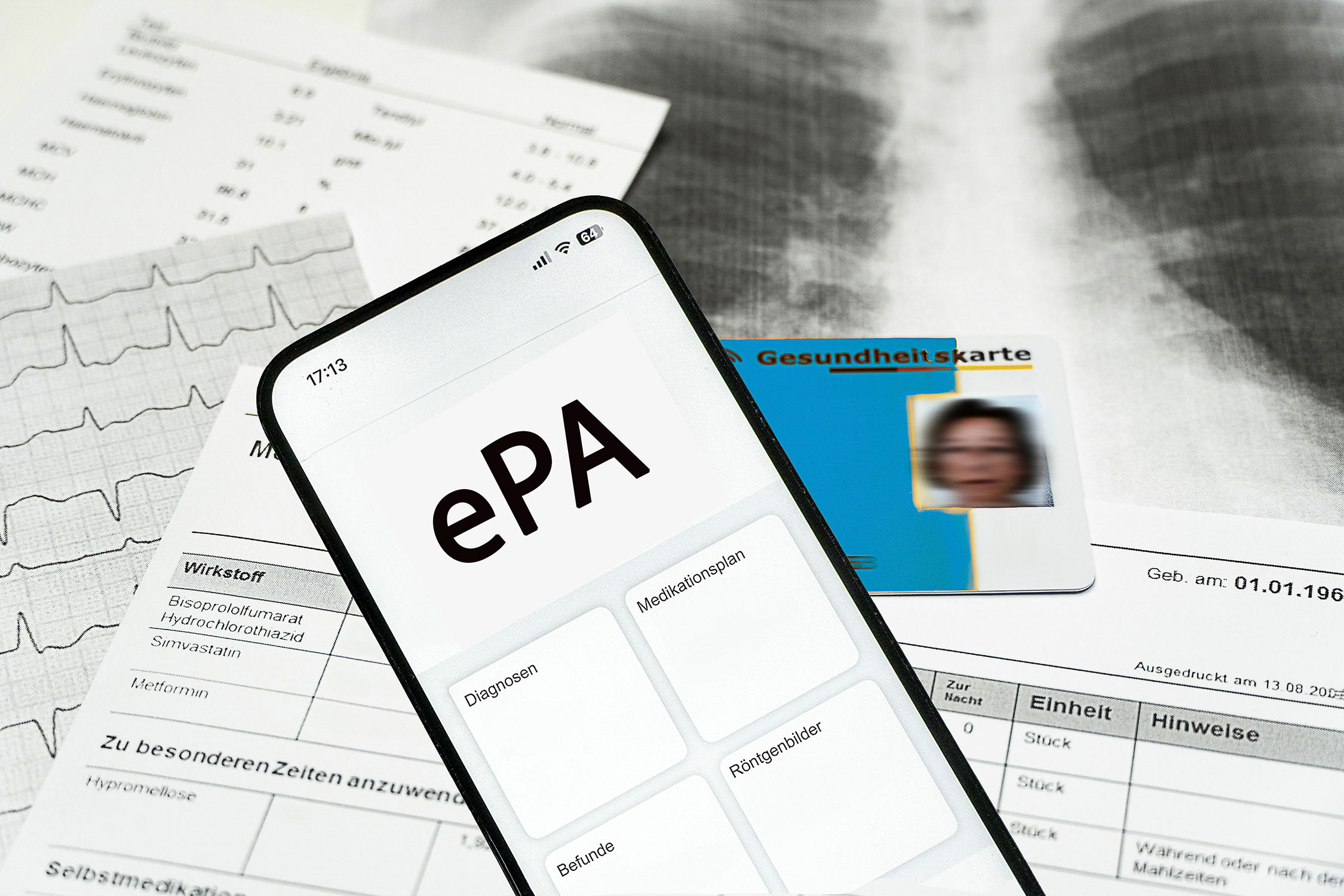

Dessen Zahlen zeigen, dass vor allem für die elektronische Patientenakte (ePA) relevante Dokumente zunehmend digital ausgetauscht werden: 87 Prozent der Praxen empfangen eArztbriefe, 65 Prozent versenden sie auch. Zum Vergleich: 2018 waren es sowohl beim Empfang als auch beim Versand gerade einmal 13 Prozent.

Befunddaten werden von zwei Dritteln der Befragten digital empfangen, von rund der Hälfte auch gesendet (2013: 17 Prozent / 13 Prozent). Auch die Nutzung von KIM, kurz für Kommunikation im Medizinwesen, sei „in vollem Gange“, sagten Steiner und Dr. Martin Albrecht, Geschäftsführer des IGES-Instituts, bei der Vorstellung der Zahlen. Mit einer Nutzung von 61 Prozent der Praxen liege KIM sogar erstmals minimal über der klassischen E-Mail (60 Porzent).

Strukturierte Befragung zeigt stete Entwicklung

Am “PraxisBarometer Digitalisierung” haben im Juni und Juli 2025 über 1.700 Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten teilgenommen.

Die Erhebung, die das IGES-Institut bereits zum achten Mal im Auftrag der KBV durchgeführt hat, ist KBV-Angaben zufolge die bisher einzige bundesweite repräsentative Befragung von Vertragsärzten und -psychotherapeuten zur Digitalisierung in Praxen.

Sie zeigt auch mit Blick auf die Entwicklung über die Jahre hinweg, dass die Digitalisierung stetig stärker Einzug in die ambulante Versorgung gehalten hat.

Ein deutlich schlechteres Zeugnis hingegen erhalten die Kliniken. So sehen beispielsweise 85 Prozent der Praxen einen hohen Nutzen in Entlassbriefen, tatsächlich erhalten aber nur 15 Prozent der Praxen diese digital. Insgesamt tauschen sich nur 12 Prozent der Praxen „überwiegend digital“ mit Kliniken aus. Am Hinterherhinken der Kliniken und den Folgen für den Praxisalltag übte Steiner scharfe Kritik.

Hausärzte: Technik muss einwandfrei laufen!

Neben der Kritik an der Klinik-Kommunikation legt das “PraxisBarometer” zudem einen Punkt offen, auf den der Hausärztinnen- und Hausärzteverband immer wieder hinweist: dass Technik nach wie vor nicht einwandfrei läuft und dies die Zufriedenheit im Praxisalltag massiv beeinflusst.

So sei die Störungshäufigkeit in der Telematik-Infrastruktur (TI) kaum zurückgegangen, 41 Prozent berichteten über wöchentliche Probleme. Hierbei wurden keine Unterschiede zwischen den Praxisgrößen beobachtet.

Zusätzlich äußerten sich zwar 78 Prozent der Praxen, die die eAU im Versorgungsalltag nutzen, zufrieden mit deren Umsetzung (2024: 69 Prozent); gerade einzelne Funktionen wie die Medikationsliste wurden gelobt. Zugleich wird der mit der ePA verbundene Aufwand von einer Mehrheit als hoch eingeschätzt. Technische Probleme und Unterschiede zwischen den Praxisverwaltungssystemen (PVS) beeinflussen die Zufriedenheit zusätzlich.

Hier zeige sich ein äußerst heterogenes Bild, so Steiner: Jeweils etwa 40 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer seien mit ihrem PVS zufrieden bzw. unzufrieden, 20 Prozent gaben Neutralität an. Gleichzeitig sei ein PVS-Wechsel weiter mit hohen Aufwänden – etwa Kosten oder einem befürchteten Datenverlust – für Praxen verbunden.

Digitale Angebote für Versicherte

Auch Online-Services für Versicherte sind der Befragung zufolge mittlerweile eine feste Größe: So verordnet rund jede dritte Praxis digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA, 37 Prozent), fast ebenso viele bieten Online-Rezeptbestellungen (31 Prozent) und Online-Terminvereinbarungen (31 Prozent) an.

Auch die Videosprechstunde habe sich fest im Versorgungsalltag etabliert (39 Prozent), so Steiner. „Hier hat es keinen Einbruch nach der Pandemie gegeben.“