Im April soll das Lungenkrebsscreening mit Niedrigdosis-CT (LDCT) starten. Ein interdisziplinäres Autorenteam um Hausärztin Dipl.-Med. Ingrid Dänschel stellt dessen Nutzen, Risiken sowie Ablauf vor. Die Einführung als Kassenleistung begründet der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) vor allem mit der niedrigeren Lungenkrebssterblichkeit [1]: Etwa 5-6 von 1.000 Personen werden innerhalb von zehn Jahren vor einem Tod an Lungenkrebs bewahrt [2].

Kniffliger wird es bei der Gesamtsterblichkeit. Studien stützten weiter die Annahme, dass es auch hier einen positiven Effekt geben kann. Bislang sei aber nicht belegt, ob das Screening die Gesamtmortalität senkt oder erhöht, schreibt der G-BA [1].

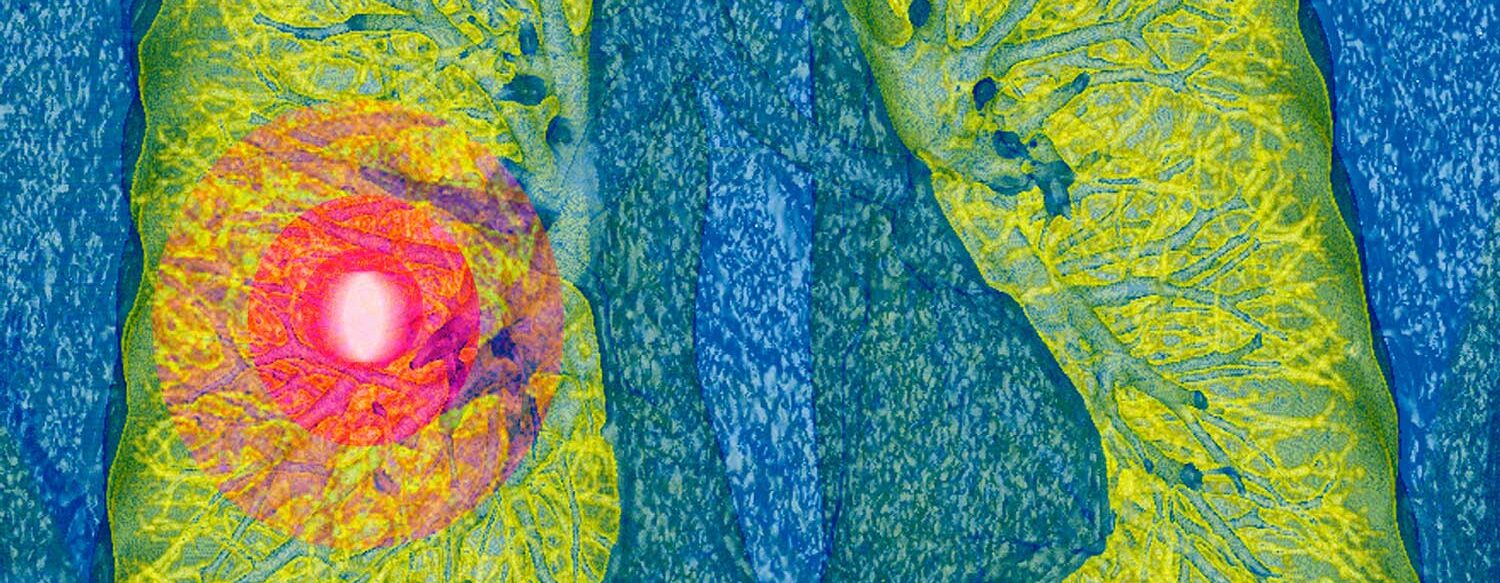

Dieses Dilemma hat die Unstatistik des Monats veranschaulicht (Abb.). Zugrunde liegen dem beispielhaft die NELSON-Daten; mit rund 15.800 Teilnehmenden die zweitgrößte Studie zum LDCT-Screening – laut der Autoren aber nicht ausreichend gepowert, um einen Effekt auf die Gesamtmortalität nachzuweisen [3].

Dann vielleicht die größte Studie mit rund 53.400 Personen? Ja, in der NLST sank die Gesamtmortalität zur Kontrollgruppe (Thoraxröntgen) um relativ 6,7 Prozent. Jedoch ist dies vor allem durch die Senkung der Lungenkrebssterblichkeit bedingt, werden diese Todesfälle nicht berücksichtigt, war der Unterschied nicht mehr signifikant, schränkt das National Cancer Institute der USA ein [4].

Zu guter Letzt hat noch ein Cochrane Review eine Reduktion der Gesamtmortalität um relativ 5 Prozent errechnet [5]. Hier gehen aber wiederum die NLST-Daten mit viel Gewicht ein.