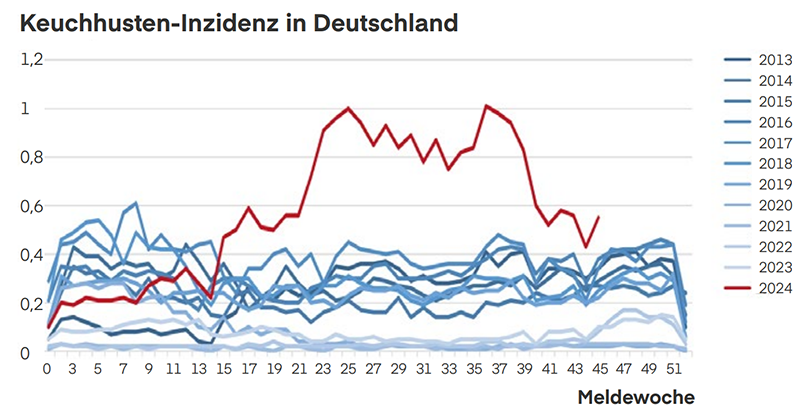

© Robert Koch-Institut / Epid Bull 48/24

© Robert Koch-Institut / Epid Bull 48/24Keuchhusten-Fälle / 100.000 Einwohner nach Meldejahr und -woche 2013 bis 2024, Stand 19.11.2024

In dieser Altersgruppe werden laut RKI häufig untypische klinische Verläufe berichtet, die nicht selten mit Apnoen und einem höheren Risiko für weitere Komplikationen einhergehen. Wie in den präpandemischen

Jahren mussten auch 2024 etwa die Hälfte der erkrankten Säuglinge stationär behandelt und überwacht werden.

Die Mehrheit der Erkrankten war ungeimpft oder hatte keine Auffrischimpfung erhalten. Bei 81 Prozent der betroffenen Säuglinge wurde eine (von der STIKO empfohlene) Pertussis-Impfung der Mutter in der Schwangerschaft verneint.

Säuglinge, bei denen eine Keuchhustenerkrankung tödlich verläuft, sind in der Regel Kinder, die weder durch eigene Impfung noch durch eine Pertussis-Impfung der Mutter geschützt sind, erinnert das RKI und betont: „Die Gründe für die ungewöhnlich hohen Zahlen in 2024 sind wahrscheinlich vielfältig und beinhalten neben dem erwartbaren epidemischen Zyklus sicher die verminderte Zirkulation des Erregers während der vergangenen vier Jahre, die im Laufe der Zeit abnehmende Immunität nach Infektion und Impfung, aber auch die nicht ausreichenden Impfquoten insbesondere bei Auffrisch- oder Schwangerenimpfungen.“

Masern: Die Zahl der in Europa und Zentralasien gemeldeten Maserninfektionen lag 2024 so hoch wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden im vergangenen Jahr in der europäischen WHO-Region gut 127.000 Masernfälle gemeldet, doppelt so viele Fälle wie im Vorjahr und die höchste Zahl in der Region seit 1997 [4].

Auch in anderen Regionen steigen die Masern-Fallzahlen – alarmierende Zahlen gibt es beispielweise aus den USA, wo bereits mehrere Kinder an einer Masern-Infektion gestorben sind. Auch Kanada hat ganz aktuell den Status “masernfrei” verloren: Nach einem großen landesweiten Ausbruch mit mehr als 5.000 dokumentierten Fällen seit dem vergangenen Herbst entzog die Weltgesundheitsbehörde WHO dem nordamerikanischen Land den entsprechenden Status, wie die WHO und die kanadische Gesundheitsbehörde mitteilten.

Während die erste MMR-Impfung in Deutschland noch relativ viele Kinder erhalten (2022 und 2023 84 bzw. 87 Prozent), haben im Alter von 24 Monaten zuletzt nur 77 Prozent der Kinder die zweite Impfstoffdosis erhalten und sind damit vollständig geimpft [1].

Bei der MMR-Impfquote zeigen sich regionale Unterschiede besonders deutlich: Die Spannweite zwischen dem Bundesland mit der niedrigsten Impfquote (55 Prozent in Sachsen) und dem Bundesland mit der höchsten Impfquote (84 Prozent in Schleswig-Holstein) betrug zuletzt ganze 29 Prozentpunkte.

Impfquoten bei Jugendlichen

HPV-Impfung: Seit die Impfung gegen Humane Papillomviren (HPV) verfügbar ist, sind die Impfquoten kontinuierlich gestiegen. Allerdings: Bei den 15-jährigen Mädchen hat die Impfung 2021 ein Plateau erreicht und liegt aktuell bei 55 Prozent [1]. Bei den 15-jährigen Jungen waren zuletzt nur 34 Prozent vollständig geimpft. Das bedeutet: Derzeit sind im Alter von 15 Jahren nur die Hälfte der Mädchen und ein Drittel der Jungen vor HPV-assoziierten Krebserkrankungen geschützt.

„Diese Zahlen verdeutlichen, dass ein Großteil der Jugendlichen ohne ausreichenden Schutz vor HPV-assoziierten Krebserkrankungen ins Erwachsenenleben startet“, resümiert das RKI. Auch hier variieren die Impfquoten

regional erheblich: Unter den 15-jährigen Jugendlichen im Jahr 2023 waren im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern, gerade einmal 27 Prozent der Mädchen und nur 9 Prozent der Jungen vollständig geimpft. Im Stadtkreis Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt, waren hingegen mit 81 Prozent der Mädchen und 72 Prozent der Jungen wesentlich mehr Jugendliche geschützt.

Impfquoten bei Erwachsenen

Auch die empfohlenen Impfungen für Erwachsene werden den RKI-Daten zufolge häufig nicht in Anspruch genommen [1]:

Covid-19 und Influenza: In der Saison 2023/24 ließen sich nur 16 Prozent der Personen ab 60 Jahren wie empfohlen gegen Covid-19 impfen. Damit ließen sich deutlich weniger Senioren gegen Corona als gegen Influenza impfen (38 Prozent in der Saison 2023/24), obwohl beide Impfungen gleichzeitig verabreicht werden können.

Pneumokokken: In der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen (ohne impfrelevante Grunderkrankungen) stieg die Impfquote zunächst von 12 Prozent im Jahr 2016 auf 20 Prozent im Jahr 2020 und stagniert seitdem auf niedrigem Niveau.

Impfquoten bei Schwangeren

Pertussis-Impfung: Die Impfung gegen Pertussis wird allen Schwangeren seit dem Jahr 2020 empfohlen. Über diesen Zeitraum stieg die Impfquote von 34 Prozent (Schwangerschaftsbeginn in 2020) auf 48

Prozent (Schwangerschaftsbeginn in 2022). Das RKI zieht hierzu eine positive Bilanz: „Erfreulicherweise lässt sich inzwischen jede zweite Schwangere gegen Pertussis impfen.“ [1]

Influenza-Impfung: Die Influenzaimpfung wird seit 2010 allen Frauen empfohlen, die in der Influenzasaison schwanger sind. In der Saison 2023/24 wurden bundesweit allerdings nur 21 Prozent aller Schwangeren gegen Influenza geimpft. „Damit ist wie bei der Influenza-Standardimpfung über die vergangenen zehn Jahre eine leicht steigende Impfinanspruchnahme zu beobachten“, so das RKI.

Was sind die Gründe?

„Aufschlussreich ist die Tatsache, dass die Einführung der Masern-Impfpflicht bislang zu keiner wesentlichen Steigerung der Impfquoten gegen Masern geführt hat, obgleich Verstöße mit Bußgeldern von bis zu 2.500 Euro geahndet werden. Möglicherweise gibt es hier keine Umsetzung der Strafandrohung. Ebenso wenig hat die neue Option der Grippeschutzimpfung in Apotheken die Impfquote gegen Influenza befördert. Mir scheinen daher andere, weniger aktivistische und publizitätsträchtige Maßnahmen wirkungsvoller“, fasst Prof. Hartmut Hegel, ehemaliges Mitglied der STIKO, in einem Bericht des „Science Media Centers“ anlässlich der Veröffentlichung des aktuellen RKI-Impfquotenmonitorings zusammen [5].

Dazu gehörten zum Beispiel die Etablierung von Schulimpfungen gegen HPV, Catch-up-Impfprogramme durch Betriebsmedizinerinnen und Betriebsmediziner und die gezielte Einladung zum Hausarzt besuch für ältere Menschen. Bei Erwachsenen seien die Impflücken in Deutschland am größten – sinnvoll könnte daher auch die Einführung eines elektronischen Impfregisters sein, das bei jedem Arztbesuch Auskunft über individuelle Impflücken gibt.

„Der Schutzschirm durch Impfungen gleicht in Deutschland weiter einem Regenschirm mit großen Löchern,“ fügt Prof. Klaus Überla, ebenfalls ehemaliges STIKO-Mitglied, hinzu.

Das RKI sieht auch Ärzte in der Pflicht und betont: „Ärztinnen und Ärzte sowie anderes medizinisches Personal sollten jeden Kontakt mit ihren Patientinnen und Patienten nutzen, um den Impfstatus zu überprüfen und Impfungen nachzuholen oder aufzufrischen.“

(mit Material von dpa)

Literatur:

- Epid Bull 50/24

- Epid Bull 27/25

- Epid Bull 48/24

- Mitteilung der WHO vom 13. März 2025: www.hausarzt.link/BbCJB

- Mitteilung des SMC vom 13. Dezember 2024: www.hausarzt.link/9kbpr