© Hausärztliche Praxis

© Hausärztliche PraxisErgebnisse für Liraglutid, Semaglutid und Tirzepatid bei Erwachsenen mit Adipositas (95%-Konfidenzintervalle)

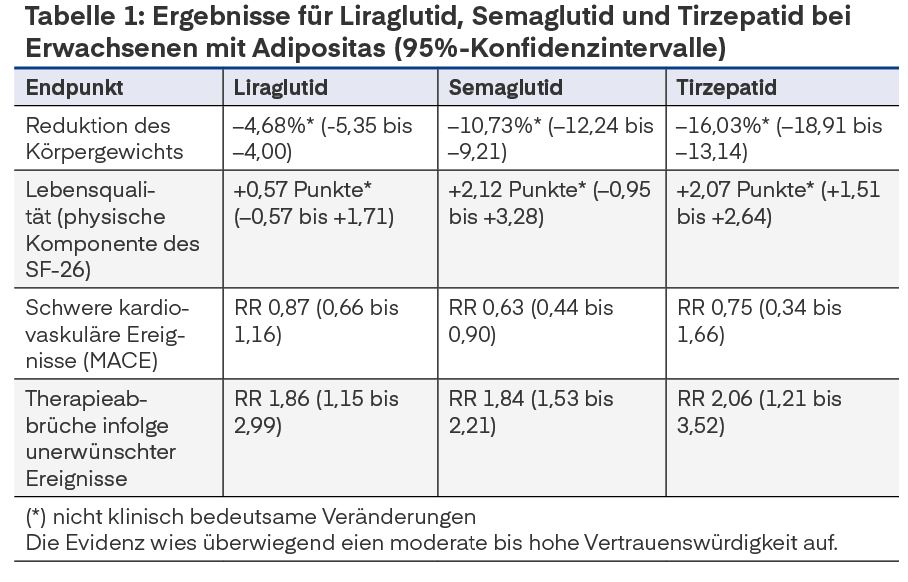

„Nach zwei Jahren bricht deswegen knapp die Hälfte der Menschen die Behandlung ab.“ Im Schnitt nähmen diejenigen dann wieder das an Gewicht zu, was sie vorher verloren hätten, ergänzte Franco. Eine intensive begleitende Verhaltenstherapie untersuchten nur drei Studien. Dies habe in etwa zu weiteren fünf Prozent Gewichtsverlust geführt, so Franco.

Auf Rezept: Hilfe bei sozialen Problemen

Einsamkeit, Beziehungsprobleme oder Konflikte auf der Arbeit können auch die Gesundheit beeinflussen. So ist beispielsweise soziale Isolation als Risikofaktor für Demenz zu betrachten [1]. Hausärztinnen und Hausärzte sind für viele Menschen Vertrauenspersonen und erster Ansprechpartner – auch bei sozialen Problemen.

Ein Pilotprojekt in Hamburg hat untersucht, ob ein Sozialrezept als Schnittstelle zwischen medizinischem und sozialem Versorgungssystem Betroffenen bei sozialen Problemen helfen kann. Entwickelt wurde das Projekt vom Hausärztinnen- und Hausärzteverband Hamburg, dem Institut und der Poliklinik für Allgemeinmedizin und dem öffentlichen sozialen Träger hamburger arbeit.

Über sechs Monate hinweg erhielten 156 erwerbsfähige Personen zwischen 18 und 65 Jahren aus Hamburg einen Termin à 60 Minuten bei einer Sozialarbeiterin sowie bei Bedarf weitere Termine. Die Sozialarbeiterin half beim Stellen und Verstehen von Anträgen, bei Problemen mit Wohnraum oder Finanzen sowie bei der Arbeitssuche. Bei Bedarf vermittelte sie die Patientinnen und Patienten auch an lokale soziale Angebote.

Die Termine wurden über die sechs teilnehmenden Hausarztpraxen vermitteln und fanden dort auch statt. Anschließend wurden die Teilnehmenden per Fragebögen nach ihren Erfahrungen befragt, die Hausärztinnen und Hausärzte in einem gemeinsamen Workshop.

Ergebnis: Die Patientinnen und Patienten äußerten sich sehr positiv über das breite Beratungsspektrum und die barrierefreie Kommunikation. Die meisten (74 Prozent) benötigten lediglich einen Beratungstermin, um ihre Fragen ausreichend zu klären und die nächsten Schritte eigenständig zu unternehmen. Die Beratung führte zudem zu einer Arbeitserleichterung der Hausärztinnen und Hausärzte und stärkte die Vernetzung der teilnehmenden Praxen im Sozialraum.

Fazit: In den Niederlanden und im Vereinigten Königreich ist das Sozialrezept im ambulanten Bereich bereits etabliert. In Deutschland wird das Social Prescribing derzeit lediglich in Pilotprojekten evaluiert, hier zeigen sich aber positive Effekte.

Literatur:

- doi 1016/S0140-6736(24)01296-0

Shisha ist nicht gleich Rauchen

Beim Raucherstatus sollten Ärztinnen und Ärzte genauer nachfassen. Das folgert das Team um Cynthia Fedler von der Uni Düsseldorf. Denn bei ihrer Onlinebefragung von 1.209 Volljährigen schätzten sich viele Shisha-Konsumenten nicht als Raucher ein.

Wenn ein Arzt sie fragt, „rauchst du?“, würden dies 45 Prozent verneinen (Subgruppe von 86 Shisharauchern). Im Gespräch oder in Anamnesebögen sollte daher differenziert nachgefragt werden, ob andere nikotinhaltige Produkte wie E-Zigaretten oder Shisha genutzt werden, riet Fedler beim DEGAM-Kongress.

Hinzu kommt, dass die Risiken von Shisharauchen oft unterschätzt würden. Der süße Geschmack überdecke den Rauch und häufig würde später von Shishas auf E-Zigaretten oder Zigaretten umgestiegen. „Shisha-Produkte enthalten genauso viele schädliche Stoffe wie Zigaretten“, warnte Fedler.

Während die Mehrheit der Befragten (48 Prozent von 581 befragten Shishakonsumenten) sich keine Infos zu den Gesundheitsrisiken wünscht, möchte immerhin ein Viertel (24,7 Prozent) von Ärztinnen und Ärzte informiert werden, knapp gefolgt von Social media-Angeboten (23,7 Prozent), zeigt die Befragung.