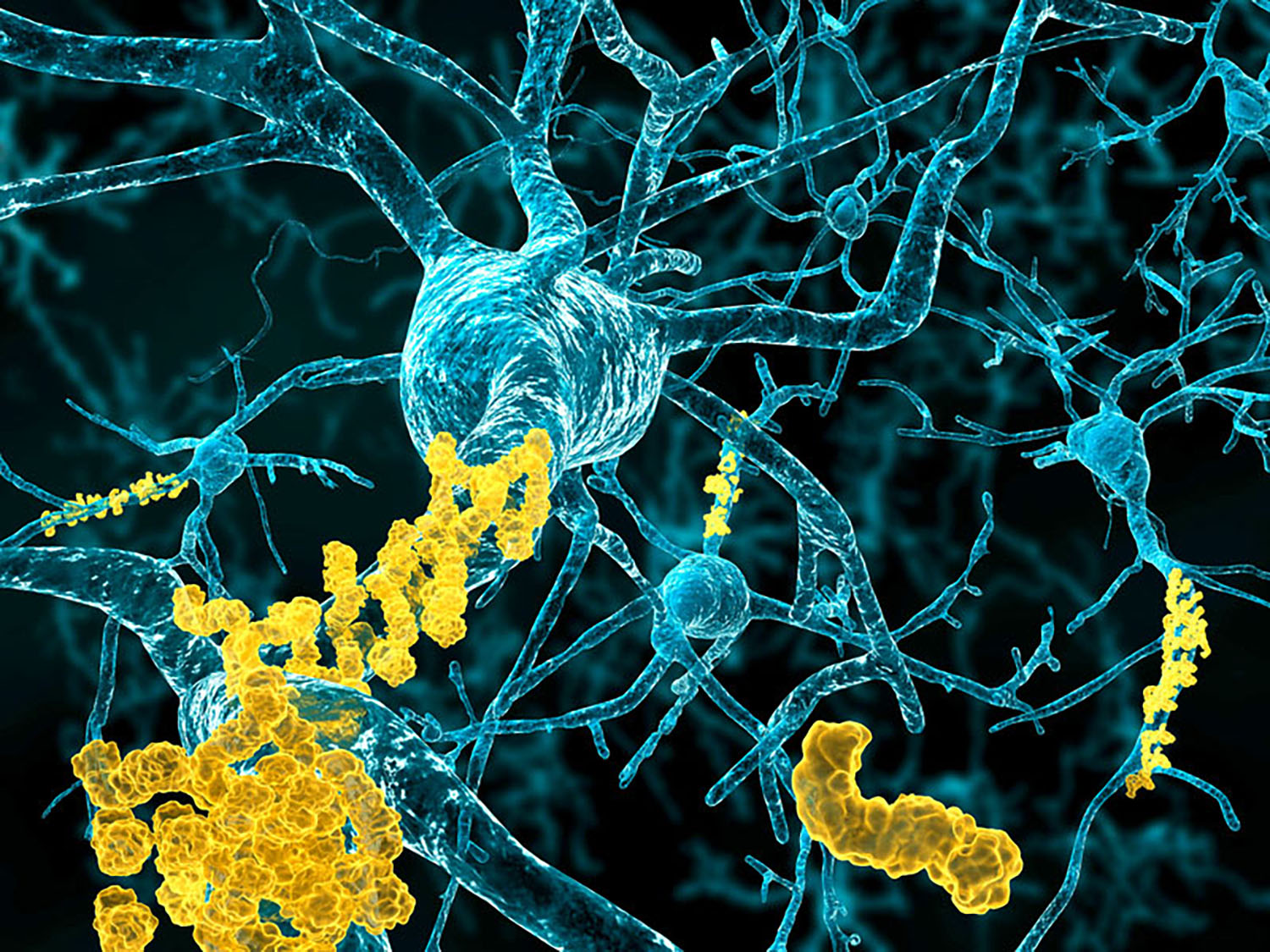

Noch ein Stück Kuchen essen oder nicht? Diese Entscheidung fällt im Gehirn und hängt normalerweise davon ab, ob wir Hunger haben. “Bei Menschen mit Adipositas und Insulinresistenz kann das Gehirn die Signale, die der Körper aussendet, oft nicht mehr richtig interpretieren”, erklärte Dr. Ruth Hanßen, Uniklinik Köln.

Betroffene essen dann beispielsweise zu viel, weil das Gehirn weiterhin ein Hungersignal sendet, obwohl der Körper bereits genug Energie hat. Dabei kommt es auch darauf an, was gegessen wird. So zeigte eine Studie, dass es bei häufigem Genuss von fett- und zuckerreichen Lebensmitteln – ähnlich wie bei Suchtmitteln – zu neurologischen Verhaltensanpassungen kommt, die das Risiko für späteres übermäßiges Essen und Gewichtszunahme erhöhen können [1].

Vor allem die Fett- und Zucker-Kombination wird im Gehirn als sehr stark belohnend wahrgenommen und führt zu möglicherweise irreversibler Veränderung, die mit immer mehr Lust und Bedarf einhergeht”, ergänzte Hanßen.

Die gestörte Kommunikation zwischen Gehirn und Körper bewirkt darüber hinaus, dass die Betroffenen weniger bereit sind, sich für eine Belohnung anzustrengen. Mit dem einfachen Rat “essen sie weniger und treiben sie mehr Sport” ist es daher oft nicht getan.

“Wenn man einmal ein erhöhtes Körpergewicht hat, machen es die Veränderungen im Gehirn sehr schwer, diese Verhaltensweisen abzulegen oder zu verändern, denn sie müssen dann gegen das eigene Gehirn anarbeiten”, erklärte Hanßen. “Es ist wichtig, auch die gestörte Kommunikation zwischen Körper und Gehirn immer einzubeziehen, damit eine ganzheitliche, individuelle Therapie erfolgen kann”, ergänzte Prof. Jens C. Brüning, Köln.

Psyche und Adipositas – eine ungute Beziehung

Lange Zeit versuchte man, psychische und körperliche Erkrankungen strikt zu trennen. “Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat aber eindeutig gezeigt, dass wir das Gehirn nicht nur benötigen, um die Nahrungsaufnahme und unseren Stoffwechsel zu regulieren, sondern dass umgekehrt der Stoffwechsel und das Körperfett einen deutlichen Effekt auf das Gehirn haben und dadurch auch die psychische Gesundheit stark beeinträchtigen können”, betonte Priv.-Doz. Dr. Sharmili Edwin Thanarajah, Uniklinik Frankfurt.

Adipositas ist, Thanarajah zufolge, eindeutig mit depressiven Erkrankungen und kognitiven Defiziten bzw. demenziellen Erkrankungen assoziiert. “Menschen mit Adipositas haben ein zweifach erhöhtes Risiko, eine Depression zu entwickeln” führte die Neurologin aus.

Dieser Zusammenhang ist bidirektional, d.h. Menschen, die unter Depression leiden, tragen ein deutlich höheres Risiko für Adipositas. Zudem sind Adipöse häufig schwerer betroffen und sprechen schlechter auf Therapeutika wie z.B. Antidepressiva an. Insbesondere bei Adipositas im mittleren Lebensalter (35-50 Jahre) besteht ein enger Zusammenhang mit einer demenziellen Erkrankung im späteren Leben.

Dagegen scheint sich ein höheres Körpergewicht für Ältere eher protektiv auszuwirken. “Die gute Nachricht ist, dass es Zeitfenster gibt, in dem eine Gegensteuerung einen effektiven Hebel darstellt”, erklärte die Neurologin.

Biologische Mechanismen begünstigen Adipositas

Mittlerweile sind zahlreiche biologische Mechanismen bekannt, welche die “Schuld” von den Betroffenen nehmen. So spielen Hormone eine weitreichende Rolle, da sie aus dem Fettgewebe direkt auf das Gehirn wirken können.

Ein Beispiel dafür ist das vom Fettgewebe freigesetzte Leptin – wobei umso mehr Leptin produziert wird, je größer das Fettdepot ist. Leptin wirkt im Gehirn auf bestimmte Nervenzellen, um die Nahrungsaufnahme zu unterdrücken. Bei Adipositas kommt es allerdings zur sog. ‚Leptinresistenz‘, die dazu führt, dass das Sättigungsgefühl trotz hoher Energiespeicher und hoher Leptinspiegel ausbleibt.

Zusätzlich treten bei Adipositas häufig chronische niedriggradige Entzündungen auf, die auch im Gehirn stattfinden und zu depressiven Störungen und kognitiven Defiziten bis hin zu einem Zellabbau im Gehirn führen können. Das bei Adipositas häufig veränderte Darmmikrobiom kann die Entzündung ebenfalls begünstigen. Darüber hinaus sind genetische Prädispositionen bekannt, welche die Entstehung von Fettleibigkeit fördern.

Kleine Hebel, aber große Wirkung

Thanarajah nannte einige Präventionsmöglichkeiten, um das Fortschreiten von Adipositas und Depression zu verhindern. Dazu gehört etwa, hochverarbeitete Nahrungsmittel zu vermeiden, da diese direkt auf das Gehirn wirken und im mittleren Lebensalter häufiger mit Depression assoziiert sind [2].

“Zahlreiche Daten zeigen, dass auch Süßgetränke eng mit metabolischen Veränderungen und psychischen Erkrankungen zusammenhängen”, berichtete Thanarajah. Nötig wäre zudem eine weitreichende Aufklärung in öffentlichen Medien, um die Symptome frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Insbesondere Frauen mit Kinderwunsch beziehungsweise Schwangere sollten über Adipositas aufgeklärt werden, da diese auch das Kind betrifft. Bemerkenswerte Effekte lassen sich der Neurologin zufolge durch regelmäßigen Sport (30 Minuten täglich) sowie durch ein verändertes Ernährungsverhalten erreichen.

Gefährlicher Internettrend: “Cortisol Face”

In den sozialen Medien, insbesondere auf Tictoc, warnen Influencer vor einem Überschuss an körpereigenem Cortisol und erklären damit ein rundlicheres Gesicht bzw. ‚Cortisol Face‘. Dagegen wäre ein niedrigerer Cortisol-Wert – nach “Cortisol-Entgiftung” – gut gegen Haarausfall und vorzeitige Hautalterung.

“Ich sehe diesen Trend als sehr gefährlich an, da er völlig verkennt, dass Cortisol ein lebenswichtiges Hormon ist”, betonte Priv.-Doz. Dr. med. Dr. jur. Birgit Harbeck, Hamburg. Kommerzielle Selbsttests sind der Endokrinologin zufolge nicht valide und führen nur zur Verunsicherung der Patientinnen und Patienten.

Quelle: Online-Pressekonferenz anlässlich des 68. Deutschen Kongresses für Endokrinologie der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE)

Literatur