© S2k-Leitlinie chronische Obstipation

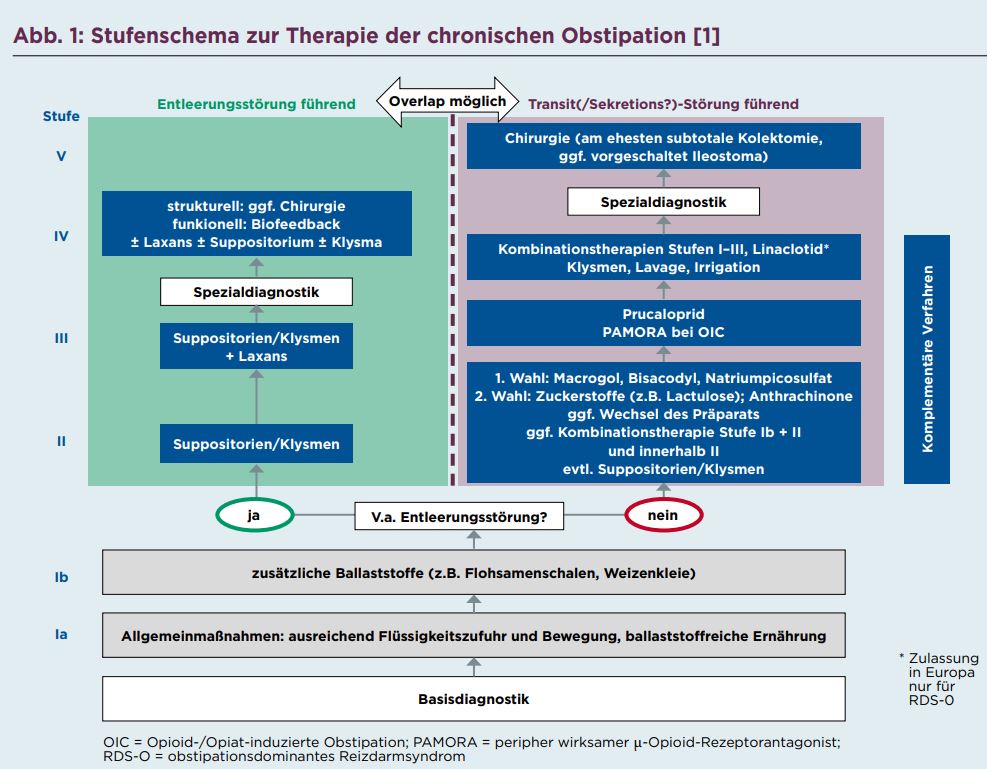

© S2k-Leitlinie chronische ObstipationStufenschema zur Therapie der chronischen Obstipation [1]

Harter, seltener Stuhlgang ohne Entleerungsproblem spricht für die häufigste primäre Form, nämlich die “Slow-Transit-Obstipation”. Schwieriger ist die Diagnose einer anorektalen Entleerungsstörung, da auch die rektal-digitale Untersuchung mit Bewertung der Sphinkterfunktion hier nur Hinweise geben kann.

Begleitende abdominelle Beschwerden und/oder Schmerzen sprechen für ein zusätzliches oder überlappendes Reizdarmsyndrom, wobei eine Trennung der beiden Krankheiten oft nicht möglich ist.

Wenn keine Begleitsymptomatik oder Warnzeichen bestehen, ist zunächst keine weitere Diagnostik erforderlich; es kann dann eine probatorische Therapie erfolgen. Bei Versagen der probatorischen Therapie, bei unklaren oder neu aufgetretenen Symptomen oder bei Warnzeichen wie Gewichtsverlust oder rektalen Blutungen ist eine weitere Diagnostik unter Beachtung der Empfehlungen zur Darmkrebsvorsorge indiziert.

Dazu gehören Blutuntersuchungen (inklusive TSH, Elektrolyte, Nieren- und Leberwerte), Calprotectin im Stuhl, die Sonografie des Abdomens und zumindest bei über 50-Jährigen eine Koloskopie. Wiederholte Diagnostik und vor allem Endoskopien sollten Sie unter Beachtung der Vorsorgeempfehlungen vermeiden, sofern dies nicht eine veränderte Symptomatik erfordert. Stuhluntersuchungen auf Bakterien und Pilze sind irrelevant und sollen nicht durchgeführt werden.

Spezielle weitere diagnostische Verfahren sind nur bei schwerer, therapierefraktärer Obstipation nötig. Dazu gehören etwa Kolontransitstudien (modifizierter Hinton-Test mit röntgendichten Markern), anorektale Manometrie, konventionelle oder MRT-Defäkografie oder der Magenentleerungstest. Dieser Verfahren sind nur wenig verfügbar und nicht einfach zu interpretieren, sodass sie in der Regel spezialisierten Zentren vorbehalten bleiben.

Konventionelle Therapie

1.Allgemeine Empfehlungen: Die tägliche Trinkmenge sollte 1,5 – 2 Liter betragen. Zusätzliche Flüssigkeitszufuhr hat keinen Effekt, das heißt mit Trinken kann man eine Obstipation nicht behandeln. Körperliche Inaktivität gilt es zu vermeiden, worauf Sie besonders bei älteren und übergewichtigen Menschen achten sollten.

Auch hier aber gilt: Es gibt keinen Beleg dafür, dass über das normale Maß hinausgehende sportliche Aktivität einen positiven Effekt auf die Obstipation hat. Vermieden werden sollte ein regelmäßiges Unterdrücken des Stuhlgangs; vielmehr kann ein gewisses Training des täglichen Stuhlgangs hilfreich sein.

Eine wichtige Basis der Therapie ist die Ernährung: Ballaststoffe in Gemüse, Obst und Vollkornprodukten sollten in einer Menge von mindestens 30 g/Tag aufgenommen werden. Ballaststoffe erhöhen die Stuhlmenge, beschleunigen den Darmtransit, verändern das intraluminale Mikrobiom und binden Wasser im Stuhl. Der tägliche Verzehr von zwei Portionen Obst wie Pflaumen, Kiwi, Mango oder Äpfeln ist deshalb zu empfehlen.

Ballaststoffe können auch sinnvoll als Präparate zugeführt werden, etwa als Samen, Pulver oder Körner. Am besten ist die Datenlage für lösliche Ballaststoffe, vor allem für Flohsamenschalen (Psyllium). Aber auch für unlösliche Ballaststoffe wie Weizenkleie und für andere Präparate wie Chicorée-Inulin oder Pektin wurde ein positiver Effekt nachgewiesen.

Allerdings können Ballaststoffe zu Blähungen und Krämpfen führen, was die akzeptable Menge begrenzt. Hier kann eine Kombination mit osmotischen Abführmitteln sinnvoll sein.

Da sich das Mikrobiom bei Menschen mit Obstipation von gesunden Kontrollen unterscheidet, ist der Einsatz von Probiotika zur Therapie der Obstipation einen Versuch wert. Allerdings ist die Datenlage zum Nutzen heterogen, sodass auch keine Empfehlung zu bestimmten Präparaten gegeben werden kann. Das Gleiche gilt für Präbiotika wie Fruktooligosaccharide und Synbiotika, das heißt eine Kombination von Pro- und Präbiotika.

2.Laxanzien: Die Leitlinie enthält folgende starke Empfehlung: “Konventionelle medikamentöse Therapien (Laxanzien) sollen zur Behandlung der chronischen Obstipation gegeben werden bei Patienten, bei denen die bisherigen Basismaßnahmen […] nicht ausreichend effektiv oder schlecht verträglich waren”. Dabei gelten Macrogole, Natriumpicosulfat und Bisacodyl als Arzneimittel der ersten Wahl (auch in der Schwangerschaft).

Macrogol (Polyethylenglykol, PEG) ist Lactulose überlegen und hat weniger Nebenwirkungen. Die Zugabe von Elektrolyten ist bei Verwendung als Laxans nicht nötig. Erfahrungsgemäß ist Macrogol in Standarddosis von 1-2 Dosen täglich in vielen Fällen nicht ausreichend wirksam.

Bisacodyl und sein gleichwirkendes Derivat Natriumpicosulfat haben eine duale Wirkung. Sie stimulieren die propulsive Aktivität, reduzieren die Wasserresorption und fördern die Wassersekretion im Kolon. Mitunter treten als Nebenwirkung der motorischen Wirkung krampfartige Bauchschmerzen auf.

Der positive Effekt der Substanzen hält auch bei langfristiger Gabe an. Eine Gewöhnung an diese Laxanzien (“Abführmitteldarm”) ist ein Mythos, der sich hartnäckig hält, tatsächlich aber sehr selten ist und klinisch keine Rolle spielt. Elektrolytverschiebungen im Serum werden nicht beobachtet. Ihr Einsatz ist auch in der Schwangerschaft und über Jahre sicher und effektiv.

Sorge vor dem Dauereinsatz und vor den mitunter hohen Dosen (zum Beispiel 50 Tropfen Natriumpicosulfat-Lösung oder mehr täglich) sind im Praxisalltag häufig und verhindern den sinnvollen und angepassten Einsatz. Bevor Sie die Substanzen als nicht wirksam einstufen, sollten Sie ohne Angst vor Nebenwirkungen oder Gewöhnung eine Dosistitration durchführen.

Anthrachinone (Sennesoide) sind ähnlich wirksam wie Natriumpicosulfat. Auch bei ihnen ist eine Gewöhnung sehr selten. Die Pseudomelanosis coli durch die Ablagerung von Lipofuscin in den Makrophagen der Darmschleimhaut ist funktionell unbedeutend, harmlos und reversibel. Anthrachinone stehen als Alternative zu Natriumpicosulfat und Bisacodyl unbedenklich zur Verfügung.

Lactulose, Lactitol und Sorbit können Sie zur Behandlung der Obstipation einsetzen. Sie sind osmotisch wirksam, das heißt sie binden Wasser im Darm. Ihre Wirkung ist schwächer als die von Macrogol, Natriumpicosulfat und Anthrachinonen.

Dosisabhängig kommt es durch die bakterielle Metabolisierung zu unangenehmer Gasbildung, was ihren Einsatz begrenzt. Glaubersalz (Na2SO4), Bittersalz (MgSO4) und ähnliche Magnesiumsalze sind für den längerfristigen Einsatz nicht zu empfehlen.

Als Mittel zur Hilfe bei der rektalen Entleerung sind vor allem bisacodylhaltige oder CO2-freisetzende Zäpfchen empfehlenswert, vor allem bei rektalen Entleerungsstörungen. Eine transanale Irrigation kann in Einzelfällen langfristig eingesetzt werden. Phosphathaltige Klysmen sollen nicht dauerhaft angewendet werden.

Bei der Anwendung von konventionellen Medikamenten zur Behandlung der chronischen Obstipation ist oft der Wechsel zwischen den Substanzgruppen oder eine Kombination von verschiedenen Substanzen sinnvoll, da das Ansprechen individuell unterschiedlich ist.

Wie schon erwähnt sollten immer adäquate, mitunter auch hohe Dosen und regelmäßige (tägliche), individuell angepasste Gaben versucht werden, bevor von einem Versagen der Therapie ausgegangen und zu Prokinetika oder anderen Therapien gewechselt wird.

Besondere Beachtung erfordert die Therapie der opioidinduzierten Obstipation, die nach den gleichen Regeln erfolgt wie die Therapie der primären chronischen Obstipation und prophylaktisch mit Beginn der Opioidtherapie erfolgen sollte. Naloxon als peripherer Opioidantagonist steht in Deutschland nicht als Monotherapie zur Verfügung, sondern nur in der Kombination Oxycodon/Naloxon.

Neue medikamentöse Therapie

Prucaloprid ist ein selektiver, prokinetischer Agonist am Serotonin(5-HT4)-Rezeptor der Darmwand und gut wirksam bei Patienten mit schwerer, chronischer Obstipation. Prucaloprid soll dann eingesetzt werden, wenn konventionelle Medikamente auch in Kombination und in ausreichend hoher Dosis nicht effektiv oder schlecht verträglich waren.

Als unerwünschte Wirkungen treten vor allem am ersten Behandlungstag Kopfschmerzen, Übelkeit und Durchfall auf. In der Schwangerschaft ist Prucaloprid kontraindiziert. Die Dosis beträgt 1 bis 2 mg/Tag als Einmalgabe.

Linaclotid ist ein Guanylatcyclase-C-Agonist und bewirkt eine vermehrte Wasser- und Chloridsekretion in das Darmlumen, was zu einer Aufweichung und Volumenzunahme des Stuhls führt. Linaclotid wird kaum resorbiert und hat ein sehr gutes Sicherheits- und Nebenwirkungsprofil.

Es ist in Deutschland für die Therapie des Reizdarmsyndroms mit Obstipation in der Dosierung von 1 x 290 µg/Tag zugelassen. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten derzeit nicht, was den Einsatz entsprechend schwierig macht.

Komplementäre Verfahren

Komplementäre Therapie wie Biofeedback, Stuhltraining, Akupunktur, traditionelle chinesische Medizin oder Kolonmassage können zur Therapie der chronischen Obstipation eingesetzt werden und haben zumindest bei einem Teil der Patienten eine nachweisbare Wirkung.

Chirurgische Therapie

Bei einer therapierefraktären Obstipation kann eine Operation erwogen werden, wobei die Auswahl des Verfahrens abhängig von der Form der Obstipation ist. Bei der nachgewiesenen “Slow-Transit-Obstipation” wird in ausgesuchten Fällen die Kolonresektion mit Anlage einer ileorektalen Anastomose empfohlen, wobei die Ergebnisse nach der Studienlage bei 10-20 Prozent nicht befriedigend sind.

Bei Vorliegen einer obstruktiven Defäkationsstörung mit nachgewiesenem morphologischen Korrelat (funktionell wirksame Intussuszeption und Rektozele) kann eine Operation angeboten werden, wobei sowohl transanale Resektionen wie abdominell pexierende Verfahren mit oder ohne Sigmaresektion zum Einsatz kommen.

Fazit

- Die chronische Obstipation ist häufig und meistens primär, also ohne erkennbare Ursache.

- Ursache für eine sekundäre „Slow-Transit-Obstipation“ sind vor allem Medikamente.

- Eine Basisdiagnostik (Anamnese, Untersuchung, rektal-digitale Austastung, evtl. Basislabor inklusive TSH und Sonografie) ist meist ausreichend. Eine Koloskopie sollte bei über 50-jährigen Patienten zur Krebsvorsorge erfolgen.

- Bei Versagen von einfachen Basismaßnahmen (Ballaststoffe, Flohsamen usw.) sind konventionelle Laxanzien (Macrogol, Bisacodyl, Natriumpicosulfat, evtl. auch Anthrachinone) Mittel der ersten Wahl. Sie müssen meist regelmäßig (täglich), in ausreichender Dosis und langfristig gegeben werden. Es gibt keinen Gewöhnungseffekt!

- Neue Medikamente (Prucaloprid) sind als Reserve nach Versagen der konventionellen Therapie angezeigt.

Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

Literatur:

1. Andresen V et al. Aktualisierte S2k-Leitlinie chronische Obstipation der DGVS und der DGNM. Z Gastroenterol 2022; 60(10): 1528-1572. AWMF-Registernummer: 021-019.

Restliche Literatur beim Verfasser.