der Patienten bei Medgate reichte 2018 ein digitales Arztgespräch

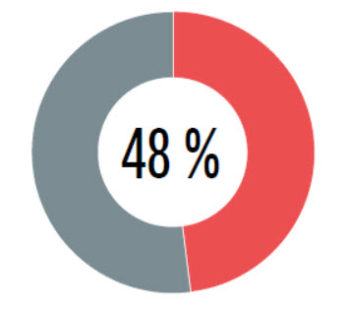

Die meisten Patienten melden sich mit Krankheitsbildern wie Atemwegserkrankungen, Gastroenteritis, Fieber, Zystitis und Infektionskrankheiten der Haut, so Medgate auf Anfrage. In 2018 haben bei Medgate über 800.000 Telekonsultationen stattgefunden. Die Hälfte (48 Prozent) der Anrufer konnte aus digitaler Distanz versorgt werden, erklärte Fischer, und zwar für fünf bis 15 Prozent geringere Nettogesundheitskosten verglichen mit der herkömmlichen Versorgung. Weitere Zahlen zu den Behandlungsanlässen will das Unternehmen allerdings nicht nennen.

So weit wie in der Schweiz ist man in Deutschland noch nicht – auch nicht bei “Docdirekt”, das die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg seit 2018 anbietet. Dr. Rita Bangert-Semb, Allgemeinmedizinerin und Ärztin bei Docdirekt, begrüßt telemedizinische Angebote: “Andernfalls überlassen wir die Patienten dem Internet, und das Internet übernimmt keine Verantwortung für seine Tipps.”

PEP-Praxen als Backup

Docdirekt steht allen gesetzlich Versicherten in Baden-Württemberg offen. Die Anrufer geben einer medizinischen Fachkraft ihre Daten und eine kurze Beschreibung der Beschwerden. Die MFA macht darauf einen Termin mit dem Patienten, an dem sich der passende Arzt zurückmeldet – wenn der Patient sich online (etwa per App) gemeldet hat, kann die Konsultation auch über Video laufen. Ergänzt wird das Angebot durch eine Reihe von “patientennah erreichbaren Portalpraxen” (PEP-Praxen), in die der Teledoktor seinen Patienten schicken kann, wenn eine persönliche Konsultation nötig ist.

Allerdings wird Docdirekt ab dem kommenden Jahr nur noch indirekt zu erreichen sein, und zwar über die “116117”, die den Anrufer mit der Terminservicestelle (TSS) verbindet. Nach der Ersteinschätzung am Telefon wird die Telekonsultation dann nur noch als eine Möglichkeit der Versorgung angeboten.

Wird wirklich Zeit gespart?

Für Dr. Uwe Popert, Sektionssprecher Versorgungsaufgaben bei der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM), zeigt die Entscheidung in Baden-Württemberg, dass die Telemedizin nicht funktioniert. Denn das Angebot löse nicht das Hauptproblem, “und das ist die fehlende Arztzeit”, sagt er. “Zudem wissen wir nicht, ob die Telemedizin wirklich Zeit spart und besser ist als zu telefonieren oder in der Praxis zu sitzen.” In 20 Jahren werde es die Telemedizin zwar noch geben, prognostiziert Popert, “aber sie wird keine Rolle spielen.”

Ganz anders Dr. Thomas Aßmann, einer der Telemedizin-Berater des Deutschen Hausärzteverbandes. “Wir müssen die Telemedizin zielgerichtet einsetzen, zum Beispiel bei der Tele-VERAH®.” So könnten beispielsweise chronisch Kranke oder immobile Patienten besser versorgt werden. Aßmann sieht auch die Möglichkeit, dass sich Patienten künftig telemedizinisch direkt an ihren Hausarzt wenden. So könnte die Hausarztpraxis als “Einheit und Versorgungsstützpunkt” gestärkt werden.

Fehlende Arztzeit würde durch ältere Kollegen, die noch nicht in den Ruhestand gehen wollen, durch Teilzeit-Ärzte oder Ärztinnen in der Familienpause ausgeglichen, meint Aßmann. Die Telemedizin werde kommen, so oder so, und sie werde ein normaler Bestandteil der Versorgung sein. “Der Bedarf ist da.” Der Kampf um die Anteile an der Telemedizin läuft allerdings schon. “Die Frage ist, wer die Betreiber von telemedizinischen Angeboten sein werden”, betont Aßmann, “die KVen? Die Hausärzte? Oder ausländische Betreiber?”

Quelle: “(Haus)ärztliche Versorgung der Zukunft – reell, virtuell oder hybrid?”, 18. Europäischer Gesundheitskongress, München, 27.9.19