Berlin. Dass die elektronische Patientenakte (ePA) als sogenanntes Opt-out-Verfahren umgesetzt werden soll, hat einmal mehr Rückendeckung bekommen. So hat der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags am Mittwoch (9. Juli) eine Beschlussempfehlung für den Bundestag verabschiedet, eine noch offene Petition zur Forderung einer Opt-in-Lösung abzuschließen. Es seien „keine Anhaltspunkte für parlamentarische Aktivitäten zu erkennen“, hieß es. Dem stimmten die Koalitionsfraktionen CDU, CSU und SPD zu.

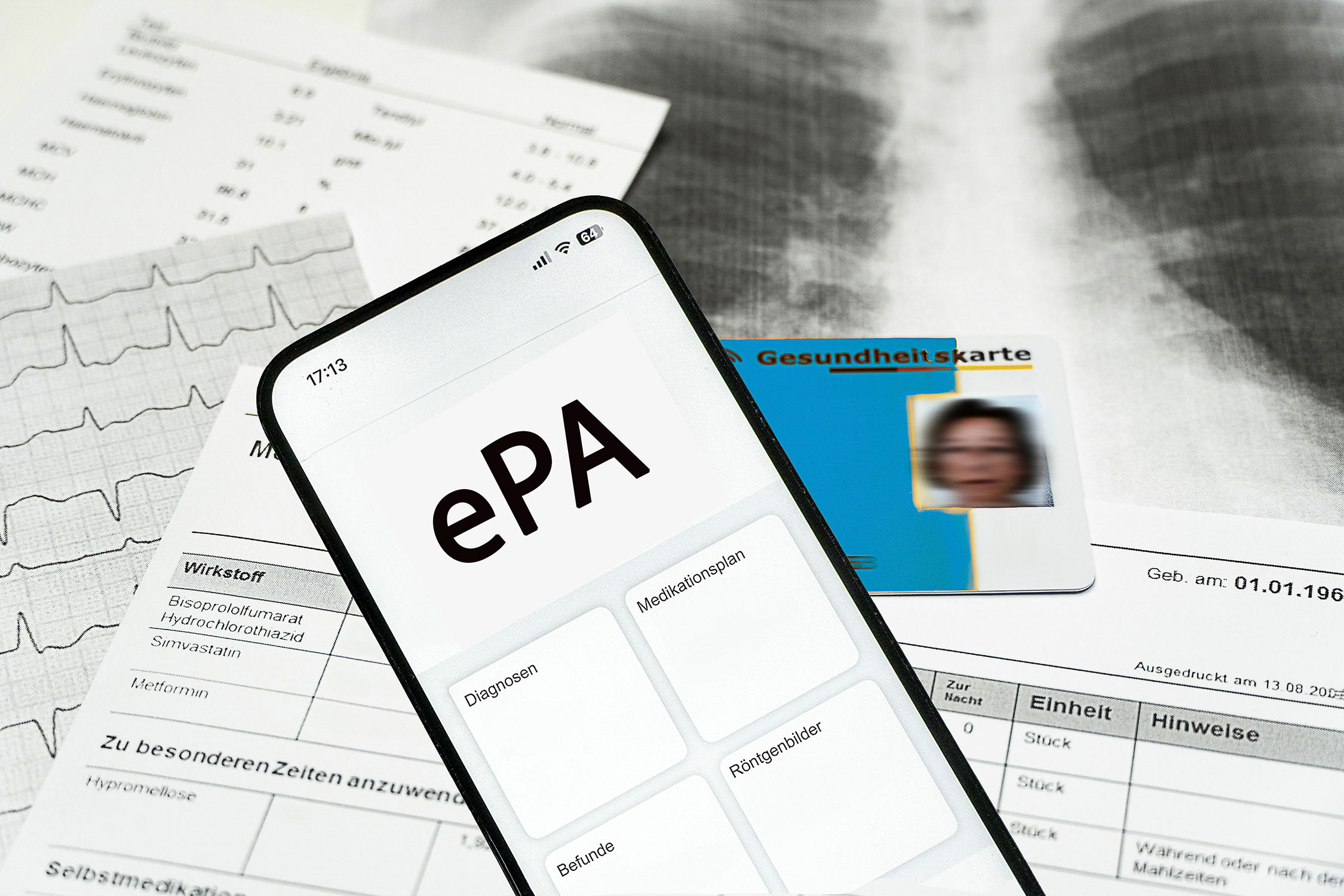

Dass die ePA als Opt-out umgesetzt werden soll, steht bereits seit Langem fest. Konkret bedeutet dies, dass alle Versicherten eine ePA zur Verfügung gestellt bekommen und gezielt ein Widerspruch nötig ist, sollte dies nicht gewünscht sein. Ein Opt-in-Verfahren hingegen würde bedeuten, dass eine ePA nicht der Standard wäre, sondern gezielt durch die Versicherten angefragt werden müsste.

Fast 60.000 Unterzeichner in 2023

Die Petentin, die sich für eine solche Opt-in-Lösung starkgemacht hatte, zog unter anderem eine Parallele zur Organspende. Eine solche Widerspruchslösung sei bei der Organspende vom Bundestag abgelehnt worden, solle aber bei intimen medizinischen Daten eingeführt werden, heißt es in der öffentlichen Petition. Dies sei nicht akzeptabel. Kritisiert wird auch, dass nach dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz Forschern und anderen Nutzern Zugang zu diesen Daten gegeben werden solle.

Die Petition hatten von Mai bis Juli 2023 58.188 Menschen unterzeichnet.

Klarstellungen zur Datensicherheit

Der Petitionsausschuss hingegen sieht, dass mit dem Opt-out-Prinzip die wesentlichen Vorteile einer Patientenakte für eine patientenzentrierte Gesundheitsversorgung nutzbar gemacht werden. Damit Versicherte auch zukünftig stets „Herr ihrer Daten“ sind, stünden umfassende Widerspruchsmöglichkeiten zur Verfügung.

Damit gelte in Deutschland auch, was in anderen europäischen Ländern wie Österreich oder Frankreich bereits Realität sei.

Beim Forschungsdatenzentrum Gesundheit (FDZ) erfolge zudem keine Freigabe von Daten, macht der Ausschuss deutlich. Vielmehr erhielten Forscher in sicheren virtuellen Verarbeitungsräumen kontrollierten Zugang zu anonymisierten oder pseudonymisierten Daten. Dabei werde das Re-Identifizierungsrisiko minimiert. Der Versuch einer Re-Identifizierung sei mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe strafbewehrt, heißt es in der Beschlussempfehlung.