Ultraschall

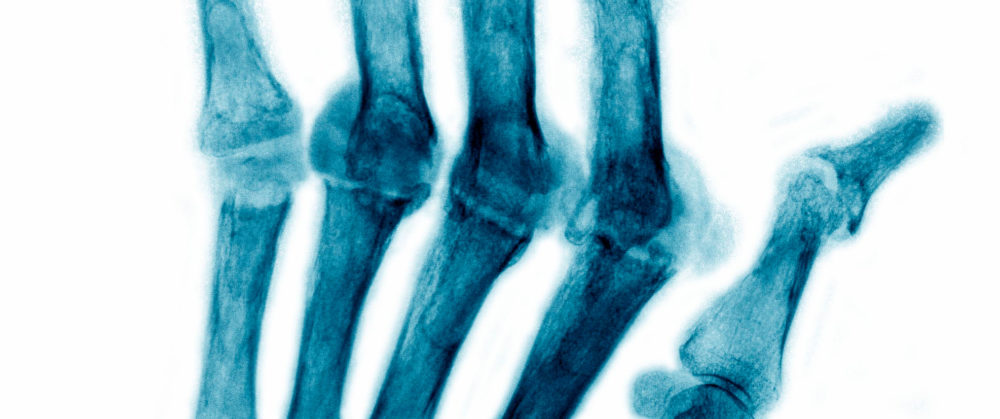

Die Sonographie ist in der Lage, die Synovitis an den Hand- und Fingergelenken bei einer rheumatoiden Arthritis früh nachzuweisen. Sie sollte deshalb zu einem Standardverfahren bei der Frühdiagnostik werden.

Marina Backhaus, Berlin

Checkpoint-Inhibitoren

Die Einführung der Immuntherapie, nämlich der Checkpoint-Inhibitoren, hat die therapeutischen Möglichkeiten bei vielen Tumorerkrankungen wesentlich verbessert. Gefürchtete Nebenwirkungen sind autoimmunologische Entzündungen. Dazu gehören auch Arthralgien, Arthritiden und Myalgien.

Markus Gaubitz, Münster

Komorbiditäten

80 Prozent der RA-Patienten leiden an Komorbiditäten. Der kardiovaskuläre Bereich ist mit mehr als 50 Prozent vertreten und stellt bei RA-Patienten die häufigste Todesursache dar. Die arterielle Hypertonie, die KHK, die Herzinsuffizienz, der Schlaganfall und thromboembolische Ereignisse sind bei RA-Patienten häufiger als in der Normalbevölkerung.

Die wichtigsten Strategien zur Reduzierung des kardiovaskulären Risikos umfassen eine optimale Kontrolle der RA und die Erfassung und Behandlung der klassischen Risikofaktoren. Bei der Suche nach Risikofaktoren bei der RA gibt es noch Defizite. Zu den prognostisch relevanten Komorbiditäten gehören auch die Depression und die Osteoporose.

Markus Gaubitz, Münster

Glukokortikoide

Glukokortikoide (GC) sind in der Starttherapie der RA unverzichtbar. Die Dosis sollte jedoch spätestens nach acht Wochen den Low-Dose-Bereich erreicht haben und nach drei bis spätestens sechs Monaten sollte die GC-Therapie beendet sein. Doch bei diesem Punkt klafft eine große Lücke zwischen dem Anspruch und der Versorgungsrealität. Im Alltag werden 40 – 50 Prozent der RA-Patienten dauerhaft mit GC behandelt. Die früher übliche und damals auch als unbedenklich geltende Dauergabe von 5 mg Prednisolon unabhängig von der laufenden DMARD-Therapie, deren Nutzen nie hinterfragt wurde, hat bei vielen Patienten zu einem Gewöhnungseffekt geführt. Diese “liebgewordene Gewohnheit” zu beenden, ist nicht immer einfach.

Klaus Krüger, München

Antikörper-Diagnostik

Die herausragende Bedeutung der Antikörper gegen zyklische zitrullinierte Proteine (ACPA) bei der Diagnostik der RA ist unbestritten. Sie sind sensitiver und spezifischer als die Rheumafaktoren. Entscheidend für die Diagnostik ist aber die Synopse von Antikörpernachweis, klinischem Befund und dem Gelenkultraschallbefund.

Der klinische Verlauf von seronegativen Patienten ist nicht besser als von ACPA-negativen.

Markus Gaubitz, Münster

Biologika-Refraktärität

Die Einführung der Biologika hat die Behandlungsmöglichkeiten bei der RA in revolutionärer Weise verbessert. Doch es gibt Patienten, die auf eine solche Substanz nicht ansprechen. Wenn ein Patient auf drei Biologika nicht anspricht, handelt es sich um eine Biologika-Refraktärität. Eine solche findet sich bei ca. 6 Prozent der RA-Patienten. Risikofaktoren für einen solchen Verlauf sind junges Alter, höhere Krankheitsaktivität, Rauchen, Adipositas und soziale Vereinsamung.

Markus Gaubitz, Münster

Sport

Neben den Themen Rauchen, Alkohol und Ernährung kommt auch dem Sport bei Patienten mit einer rheumatischen Erkrankung eine wichtige Bedeutung zu. Er verbessert nicht nur die Gelenkfunktionen und das subjektive Wohlbefinden, sondern wirkt auch entzündungshemmend. Erlaubt ist jede Art von Sport, soweit keine schwerwiegenden destruierenden Veränderungen vorliegen.

Markus Gaubitz, Münster

Cannabinoide

Cannabinoide sind von Seiten der Patienten weiterhin gefragt. Die Evidenz für einen sinnvollen Einsatz bei Rheumapatienten ist jedoch mager. Erste Erfahrungen sind enttäuschend. Nur jeder vierte Patient mit einem Nicht-Tumor-Schmerz erreichte eine 30-prozentige Schmerzreduktion. Cannabinoide sollten deshalb für die Behandlung rheumatischer Patienten nicht verordnet werden.

Klaus Krüger, München

Borreliose

Die Diagnose einer Borreliose kann große Probleme bereiten, vor allem wenn die initiale klinische Symptomatik uncharakteristisch oder unbemerkt verlaufen ist. Bei der differenzialdiagnostischen Abklärung einer Gonarthritis sollte man immer an eine Lyme-Arthritis denken.