© Anne-Kathrin Tausche Titel (IPTC): gicht4

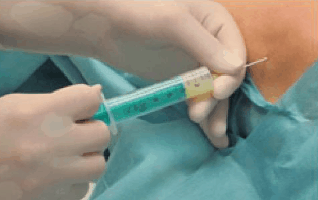

© Anne-Kathrin Tausche Titel (IPTC): gicht4Abb. 4: Gelenkpunktion

Lesinurad, ein neues Urikosurikum, ist zwar seit 2016 durch die FDA und EMA für die Kombinationstherapie mit einem Xanthinoxidase-Inhibitor (Allopurinol/Febuxostat) zugelassen, wird in Deutschland aber noch nicht durch die Krankenkassen erstattet.

Anfallsprophylaxe

Zu Beginn jeder harnsäuresenkenden Therapie ist durch die Schwankung in der Harnsäurehomöostase mit der Auslösung eines neuen Gichtanfalls zu rechnen. Zur Besserung der Therapieadhärenz hilft es sehr, dem Patien-ten zu vermitteln, dass erneut auftretende Schmerzen gleichsam einen “Wirksamkeitsbeweis” der Therapie bedeuten. Um schwere Anfälle zu verhindern, ist neben dem Titrieren der Harnsäuresenkung eine prophylaktische Komedikation mit Colchizin 0,5 mg ein- bis zweimal täglich (oder die niedrigste Dosis eines NSAR) über die ersten 6 Wochen bis 6 Monate empfohlen [7, 15]. In der Praxis reicht beim voll informierten Patienten nach den ersten 4 bis 8 Wochen eines festen Therapieregimes zumeist eine “Pill in the pocket”-Strategie für Colchizin [6].

Ziel muss sein, die Gicht möglichst zeitig und effektiv zu therapieren, um schwere destruierende Gichtformen zu verhindern.

Fazit

- Bei Männern mit einer anfallsartigen Monarthritis in der unteren Extremität handelt es sich oft um eine Gicht, vor allem, wenn wiederholt erhöhte Harnsäurewerte gemessen wurden.

- Ist die Diagnose der Arthritis unklar, sollte eine Gelenkpunktion zum Ausschluss einer septischen Arthritis und zum Nachweis von Harnsäurekristallen erfolgen.

- Neben einer initialen antientzündlichen Therapie ist die langfristige Harnsäuresenkung unter den Zielwert von 6 mg/dl (360 µmol/l) essenziell, um die Harnsäurekristalle zu eliminieren und die Gicht anfallsfrei zu bekommen.

- Diätetische und Lebensstilmodifikationen sind ein Grundbaustein der Therapie, eine medikamentöse Harnsäuresenkung jedoch meist nicht zu umgehen.

Mögliche Interessenkonflikte: Anne-Kathrin Tausche erhielt Honorare für Beratertätigkeit und Vorträge von Berlin-Chemie Menarini, Novartis und Grünenthal. Uta Kiltz erhielt Berater- und/oder Referentenhonorare von AbbVie, Chugai, Eli Lilly, Grünenthal, Janssen, MSD, Novartis, Pfizer, Roche and UCB sowie Forschungsunterstützung (unrestricted grant) von Abbvie, Biogen, Novartis und Pfizer. Beide Autorinnen betreuen z. T. schwer sowie kompliziert an Gicht erkrankte Patienten und waren an der Erstellung von Gicht-Leitlinien beteiligt.

Die frei zugängliche App Gout Diagnosis Calculator beruht auf den Erkenntnissen klinischer Arbeiten aus den Niederlanden [5]. Demnach nimmt die Wahrscheinlichkeit für eine Gicht mit zunehmendem Summenscore zu. Folgende Merkmale werden mit einbezogen: Männliches Geschlecht, eine frühere anfallsartige Arthritis, rascher Beginn der Schmerzen innerhalb eines Tages, Hautrötung über dem Gelenk, kardiovaskuläre Risikofaktoren wie arterielle Hypertonie oder koronare Herzerkrankung sowie ein Serum-Harnsäurewert über 5,88 mg/dl (≈ 350 µmol/l).

Literatur

* 1 Kiltz U, Perez-Ruiz F, Uhlig T, Jansen TL, Karra Gurunath R, Schmedt N, Galetzka W, Petersen G, Schoenfelder T, Tausche AK. The Prevalence and Incidence of Gout, Its Associated Comorbidities and Treatment Pattern: An Epidemiological Study from Germany [abstract]. Arthritis Rheumatol. 2018; 70 (suppl 10)

* 2 Gröbner W, Zöllner N. Hyperuricemia. Internist (Berl) 1995;36(12):1207-1221

* 3 Bruderer S, Bodmer M, Jick SS, Meier CR. General Practice Research Database-case Control study on the use of diuretics and risk of incidence of gout. Arthritis Rheumatol. 2014 Jan;66(1):185-196

* 4 Köttgen A, Albrecht E, Teumer A., et al. Genome-wide association analyses identify 18 new loci associated with serum urate concentrations. Nat Genet. 2013 Feb;45(2):145-54).

* 5 Kienhorst LB, Janssens HJ, Fransen J, Janssen M. The validation of a diagnostic rule for gout without joint fluid analysis: a prospective study. Rheumatology (Oxford). 2015 Apr;54(4):609-614

* 6 Tausche AK, Aringer M. Gouty arthritis. Z Rheumatol. 2016 Nov;75(9):885-898

* 7 Kiltz U, Alten R, Fleck M, Kruger K, Manger B, Muller-Ladner U, et al. [Full version of the S2e guidelines on gouty arthritis : Evidence-based guidelines of the German Society of Rheumatology (DGRh)]. Z Rheumatol. 2016;75 Suppl 2:11-60.

* 8 Terkeltaub RA, Furst DE, Bennett K, Kook KA, Crockett RS, Davis MW. High versus low dosing of oral colchicine for early acute gout flare: Twenty-four-hour outcome of the first multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, dose-comparison colchicine study. Arthritis Rheum. 2010 Apr;62(4):1060-8

* 9 Choi HK, Atkinson K, Karlson EW, Willett W, Curhan G. Alcohol intake and risk of incident gout in men: a prospective study. Lancet. 2004;363(9417):1277-81.13

* 10 Singh JA, Reddy SG, Kundukulam J. Risk factors for gout and prevention: a systematic review of the literature. Curr Opin Rheumatol. 2011;23(2):192-202.Krishnan Eswar. Reduced glomerular function and prevalence of gout. NHANES 2009-10. PLoS One. 2012;7(11)

* 11 Choi JW, Ford ES, Gao X, Choi HK. Sugar-sweetened soft drinks, diet soft drinks, and serum uric acid level: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Arthritis Rheum. 2008 Jan 15;59(1):109-16

* 12 Choi HK, Atkinson K, Karlson EW, Willett W, Curhan G. Purine-rich foods, dairy and protein intake, and the risk of gout in men. N Engl J Med. 2004;350(11):1093-103

* 13 Choi HK, Atkinson K, Karlson EW, Curhan G. Obesity, weight change, hypertension, diuretic use, and risk of gout in men: the health professionals follow-up study. Arch Intern Med. 2005;165(7):742-8

* 14 Rees F, Jenkins W, Doherty M. Patients with gout adhere to curative treatment if informed appropriately: proof-of-concept observational study. Ann Rheum Dis. 2013;72(6):826-30

* 15 Richette P, Doherty M, Pascual E, et al. Updated Eular evidence-based recommendations for gout. Part II: management. Ann Rheum Dis 2014;73:Suppl 2 783

* 16 Stamp L. et al. A randomised controlled trial of the efficacy and safety of allopurinol dose escalation to achieve target serum urate in people with gout. Ann Rheum Dis 2017;

* 17 White WB, Saag KG, Becker MA, Borer JS, Gorelick PB, Whelton A, Hunt B, Castillo M, Gunawardhana L; CARES Investigators. Cardiovascular Safety of Febuxostat or Allopurinol in Patients with Gout. N Engl J Med. 2018 Mar 29;378(13):1200-1210