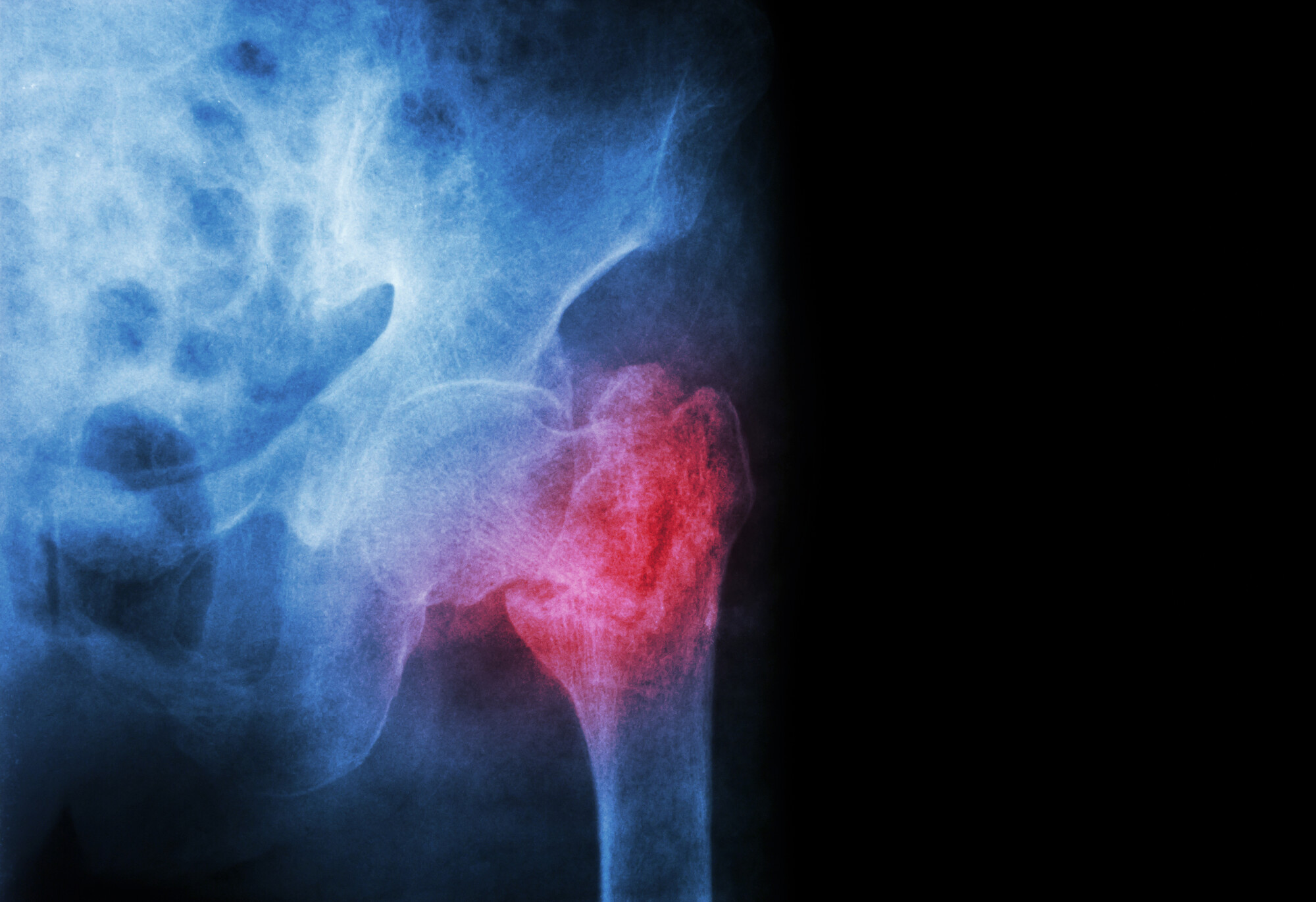

In Deutschland sind über sechs Millionen Personen von Osteoporose betroffen. Etwa 50 Prozent der Frauen und 20 Prozent der Männer erleiden im Laufe ihres Lebens mindestens eine osteoporotische Fraktur. Am häufigsten sind Hüft -, Wirbel – und Handgelenksfrakturen . Das ist somit ein Thema, bei denen Hausärztinnen und Hausärzte den Überblick behalten sollten.

Was ist neu?

Während die Indikationsstellung zur Basisdiagnostik bislang maßgeblich vom 10-Jahres-Frakturrisiko bestimmt wurde, wird in den neuen Leitlinien ein Wechsel zu einer ärztlichen “Case Finding”-Strategie vollzogen. Eine fixe Schwelle zur Basisdiagnostik gibt es nicht mehr. Entscheidend ist das Vorliegen einer “ärztlich als relevant erachteten Frakturrisikokonstellation”.

Ab dem 70. Lebensjahr sollte eine Osteoporose-Diagnostik angeboten werden. Die Risikofaktoren können meist anamnestisch erfasst werden. Die DVO-Leitlinie teilt nun jedem Risikofaktor (RF) einen Faktor zu, um den sich das Grundrisiko erhöht.

Das alters- und geschlechtsabhängige Grundrisiko für Wirbel- und Hüftfrakturen (3-Jahres-Risiko) kann der DVO-Leitlinie unter www.hausarzt.link/CirTP entnommen werden. Beispiele von Risikofaktoren mit ihrem zugehörigen Multiplikationsfaktor: Hüftfraktur im letzten Jahr (x 4,2), Typ-2-Diabetes seit 5–10 Jahren (x 1,2), Rheumatoide Arthritis (x 2,7) und Rauchen (x 1,5).

Berechnung des Frakturrisikos

Die DVO empfiehlt in den neuen Leitlinien die Verwendung eines Risikorechners zur Berechnung des Frakturrisikos. Der Rechner steht allerdings derzeit noch nicht zur Verfügung, da er noch nicht validiert und zertifiziert ist. Bis zur Zertifizierung em-pfiehlt die DVO die Risikoeinschätzung anhand von Tabellen. Diese sowie die Anleitung zu ihrer Verwendung, können der DVO-Leitlinie entnommen werden.

Alternativ ist der Einsatz anderer Risikokalkulatoren (Frax, QFracture Risk oder das für den hausärztlichen Bereich in Deutschland besonders geeignete arribaOST) möglich. Der Einsatz dieser Risikokalkulatoren ist die einzig realisierbare Option. Die Verwendung der Tabellen in der Leitlinie ist nicht zumutbar.

Zur Basisdiagnostik gehören laut Leitlinie Anamnese mit Erfassung von Frakturrisikofaktoren, klinische Befunderhebung, DXA-Knochendichtemessung, Basislabor, ggf. bildgebende Diagnostik bei klinischen Hinweisen auf osteoporotische Wirbelkörperfrakturen.

Zur Knochendichtemessung wird die DXA (Dual Energy X-Ray Absorptiometry) als Goldstandard empfohlen. Die Messung erfolgt an der Lendenwirbelsäule (L1–L4, mindestens zwei Wirbelkörper müssen beurteilbar sein) sowie beidseits am Femur (Femurhals, Gesamtfemur).

Wichtigster Messwert der DXA ist der sog. T-Wert: Abweichung in Standardabweichungen vom Mittelwert junger Erwachsener. Ab einem T-Wert < -1 spricht man von Osteopenie, ab < -2,5 von Osteoporose.

Prophylaxe von Frakturen

Die Basistherapie dient der Prophylaxe von Frakturen und soll bei allen Risikogruppen erfolgen. Dabei soll die Versorgung mit einer ausreichenden Menge an Kalzium und Vitamin D sichergestellt und ein Programm zur Verbesserung von Kraft, Balance und Koordination durchgeführt werden. Vitamin D soll nicht ohne eine tägliche Aufnahme von 1.000 mg Kalzium eingenommen werden.

Eine generelle Indikation für eine spezifische Therapie besteht nach niedrigtraumatischer einzelner Wirbelkörperfraktur zweiten oder dritten Grades oder nach multiplen Wirbelkörperfrakturen ersten bis dritten Grades oder nach proximaler Femurfraktur.

Bei einer Therapie mit oralen Glukokortikoiden ≥ 7,5 mg Prednisolonäquivalent pro Tag für > 3 Monate oder wenn der T-Score ≤ -1,5 SD an der LWS oder am Schenkelhals oder Gesamtfemur ist, besteht ebenfalls eine Therapieindikation. Ansonsten sind die Indikation für eine spezifische Therapie und die Wirkstoffwahl abhängig vom berechneten 3-Jahres-Frakturrisiko. Im neuen Risikomodell wird also das Frakturrisiko über einen 3-Jahres-Zeitraum betrachtet, nicht wie bisher über einen 10-Jahres-Zeitraum.

Bei der Erstdiagnose wird in der Regel eine antiresorptive Behandlung empfohlen, z. B. mit Bisphosphonaten oder dem monoklonalen Antikörper Denosumab. Bei fortgeschrittenem Strukturverlust, multiplen Frakturen oder Folgefrakturen unter antiresorptiver Therapie ist eine osteoanabole Therapie, z. B. mit Teriparatid, indiziert.

Die verschiedenen Osteoporose-Medikamente sind schwer zu überblicken. Das günstigste Nutzen-Risiko-Kosten-Verhältnis weist Alendronat (70 mg 1 x pro Woche) auf: breiter Effektivitätsnachweis, vorliegende Langzeitstudien, geringe Kosten sowie nachhaltige Wirkung auch nach Absetzen.