© Hausärztliche Praxis

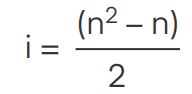

© Hausärztliche PraxisFormel

Dabei steht i für die Anzahl möglicher Interaktionen und n für die Anzahl der verschiedenen Medikamente. Bei vier verschiedenen Medikamenten errechnen sich daraus sechs mögliche Interaktionen, bei sechs verschiedenen Medikamenten kommen wir schon auf fünfzehn.

Verordnungskaskaden

Werden Interaktionen nicht als solche erkannt, sondern als Neuerkrankung oder Verschlimmerung einer bestehenden Erkrankung interpretiert und medikamentös behandelt, so können daraus Verordnungskaskaden entstehen.

Beispiele:

- NSAR → Blutdruckerhöhung → Antihypertensiva → Anstieg der Harnsäure → Medikamente zum Senken der Harnsäure

- Kalziumantagonisten → Beinödeme → Diuretika → Kaliummangel → Kaliumsubstitution

Hausärztliche Aufgabe

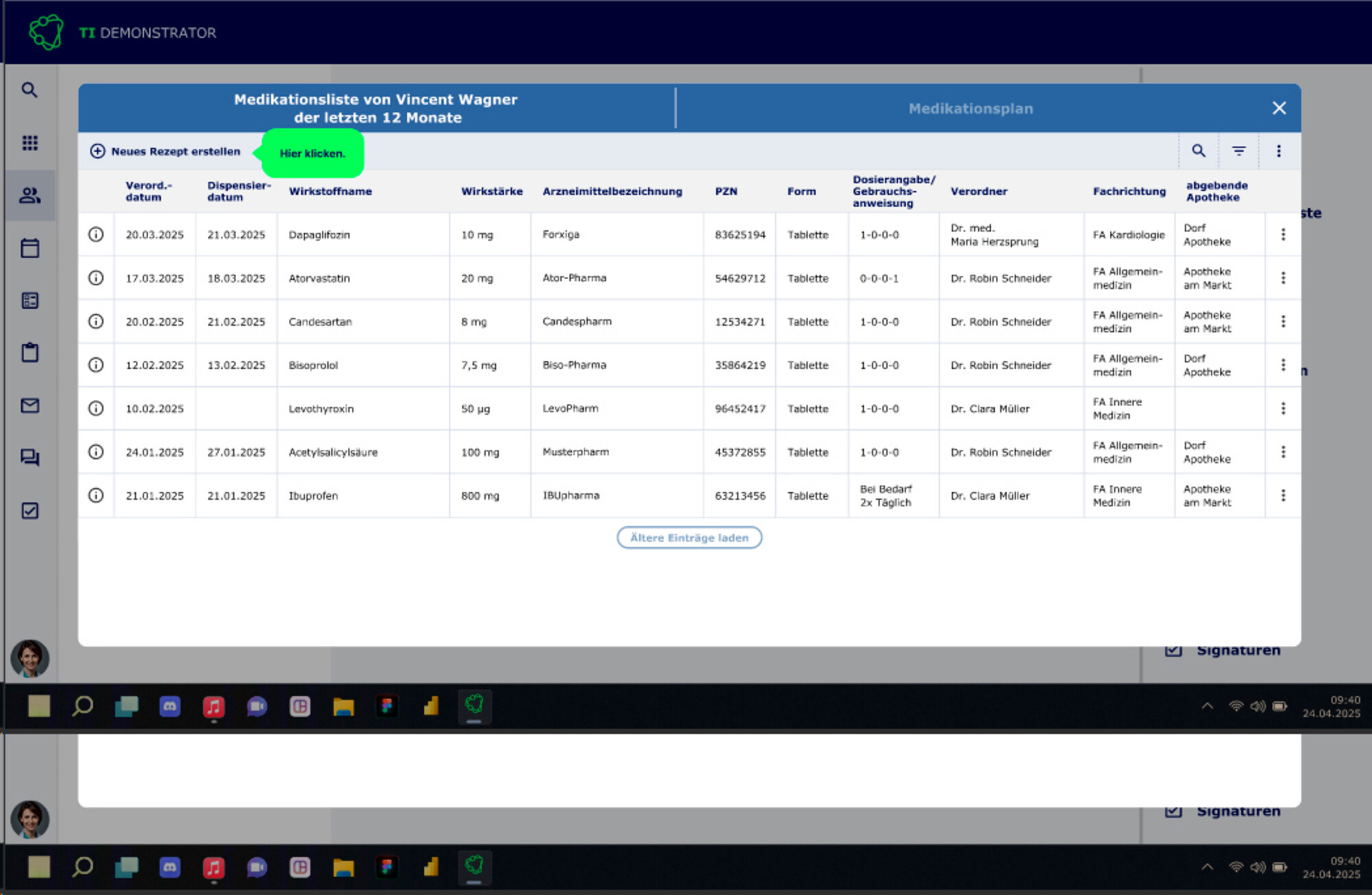

Unsere hausärztliche Aufgabe ist es, Patientinnen und Patienten vor einer unnötigen Multimedikation zu bewahren, Neben- und Wechselwirkungen zu detektieren und partizipativ zu entscheiden, welche Medikamente sinnvoll und nötig sind. Dabei ist das Ranking der Patienten bezüglich ihrer Beschwerden und konsekutiv der Wunsch nach Therapie nicht unbedingt mit den ärztlichen Überlegungen deckungsgleich.

Sollten die Patienten das Thema nicht direkt ansprechen, sind von ihnen geäußerte unspezifische Symptome wie Müdigkeit und Erschöpfung oder Laborparameter, die von der Norm abweichen, eine gute Möglichkeit, das Gespräch in die Richtung einer Medikamentenreduktion zu lenken. Diese können zum Anlass genommen werden, im Medikationsplan nach möglichen “Auslösern” zu suchen.

Sollten Sie Medikamente entdecken, die als verzichtbar eingestuft werden, ist das Wording gegenüber unseren Patienten wichtig.

“Pausieren” statt “absetzen”

Die Aussage: “Wir setzen ein Medikament ab” kann zu einer Fehldeutung im Sinne von “wegnehmen” führen. Manche Patientinnen und Patienten interpretieren Überlegungen zur Reduktion der Medikation auch als Ergebnis ökonomischer Bedenken: “Sie wollen wohl an mir sparen …”.

Gute Erfahrungen habe ich mit dem Begriff des Pausierens gemacht. Ich erkläre den Patienten, warum ein Medikament bei ihnen möglicherweise zu unspezifischen Symptomen oder Laborveränderungen geführt hat und empfehle eine Einnahmepause für einen bestimmten Zeitraum.

Dies bedeutet: Das Medikament bleibt bei ihnen, wir entscheiden gemeinsam, wie lange es nicht eingenommen wird. Sollte es notwendig werden, können sie jederzeit darauf zurückgreifen. Da diese Einnahmepause oft nicht zu einer Verschlechterung der Situation führt, kann dann gemeinsam besprochen werden, sie zu verlängern.

Die Bereitschaft von Patienten ist groß, überflüssige Mittel abzusetzen. Dies zeigte eine von Yee Lin Chock und Kollegen erstellte Metaananalyse [3]. Sie werteten 29 Studien zu dem Thema mit den Ansichten von insgesamt 11.049 Personen aus.

Über 85 Prozent der Patientinnen und Patienten waren damit einverstanden, auf Empfehlung ihres Arztes bzw. ihrer Ärztin die Einnahme eines Medikaments zu beenden.

Und was passiert …

wenn Medikamente reduziert werden? Dieser Frage ist Garfinkel [4] in einer Untersuchung an 70 Pflegeheimbewohnern nachgegangen, von denen mehr als 50 Prozent an Demenz und Inkontinenz litten. Er untersuchte alle Medikamente, die diese einnahmen, und setzte bestimmte Kriterien für ein Pausieren an.

Kritisch hinterfragt wurden dabei unter anderem die Indikationen für NSAR, PPI und Benzodiazepine. Nach der Analyse wurden bei 64 von 70 Bewohnern Medikamente als verzichtbar betrachtet und 47 Prozent der Medikamente pausiert (256 von 538).

Die Ergebnisse nach einer Nachbeobachtung von 19 Monaten:

- Nur sechs der 256 pausierten Medikamente wurden wieder angesetzt – 97 Prozent der Medikamente galten weiterhin als verzichtbar.

- Ein besserer Allgemeinzustand konnte bei 88 Prozent der Bewohner festgestellt werden und

- ein besserer kognitiver Zustand bei 87 Prozent der Bewohner.

Diese Ergebnisse sollten uns ermutigen, insbesondere bei unseren älteren Patienten die Medikation kritisch zu hinterfragen.

Womit starten?

Bei der Überprüfung des Medikationsplans mit Blick auf möglicherweise verzichtbare Medikamente sollten Sie strukturiert vorgehen: Nach dem Ranking der Beschwerden und Diagnosen gilt es mit unseren Patientinnen und Patienten partizipativ zu besprechen, welche Medikamente pausiert werden.

Bei bestimmten Medikamenten wie PPI oder Betablockern ist es wichtig, diese auszuschleichen, wenn sie über einen längeren Zeitraum eingenommen wurden. Hier sollten die Patientinnen und Patienten einen entsprechenden Ablaufplan erhalten. Sodann sollten Sie einen Termin zu Re-Evaluation festlegen, um an diesem gemeinsam zu entscheiden, ob die Einnahme des Medikaments beendet werden soll.

Zu den Medikamenten, die kritisch betrachtet werden sollten, gibt uns die PRISCUS-2.0-Liste [5] für Deutschland gute Hinweise. Hier sind potenziell inadäquate Medikamente (PIM) für ältere Menschen aufgelistet.

Doch nicht nur Ältere können von einem Deprescribing profitieren. Auch bei Jüngeren lohnt sich ein Blick, beispielsweise bei der Verordnung von PPI, NSAR oder der Kombination von Jod mit L-Thyroxin.

Literatur:

- Barnett K et al. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. Lancet. 2012 Jul 7;380(9836):37-43. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60240-2

- Greiner C. Interaktionen. NeuroTransmitter 2009. www.hausarzt.link/fntjN; letzter Zugriff: 29.4.25

- Chock YL et al. How Willing Are Patients or Their Caregivers to Deprescribe: a Systematic Review and Meta-analysis. J Gen Intern Med. 2021 Dec;36(12):3830-3840. doi: 10.1007/s11606-021-06965-5

- Garfinkel D, Mangin D. Feasibility study of a systematic approach for discontinuation of multiple medications in older adults: addressing polypharmacy. Arch Intern Med. 2010 Oct 11;170(18):1648-54. doi: 10.1001/archinternmed.2010.355

- Priscus 2.0: www.hausarzt.link/9zY4C; letzter Zugriff: 29.4.25